Bei Kilometer 38,1 auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Leipzig besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h. Gemessen wird mit dem Einseitensensor Es3.0.

Aus sachverständiger Sicht bestehen auch bei dieser Messstelle Bedenken. Diese ergeben sich aus dem Aufbau der Messanlage, welche unter anderem aus dem Messsensor und den Kameras besteht. Die Kameras werden bei dieser Messstelle ungewöhnlich aufgestellt, so dass es dem Sachverständigen in der Regel verwehrt ist, eine Aussage darüber zu treffen, ob sich das Fahrzeug selbst mit der Fahrzeugfront an der Fotolinie befindet. Dies stellt jedoch ein wesentliches Kriterium dar, da eindeutig nachgewiesen werden muss, dass die Messung durch das Fahrzeug selbst und nicht durch andere Umstände (vorauslaufende Schatten etc.) ausgelöst wurde. Aus sachverständiger Sicht ist die Geschwindigkeitsmessung hier zumindest kritisch zu hinterfragen.

Grundsätzlich ist die Messung zumindest zweifelhaft und in Gänze zu überprüfen, sofern das Fahrzeug des Betroffenen die Fotolinie noch nicht erreicht hat. Gleiches muss jedoch gelten, wenn schon gar nicht festgestellt werden kann, ob das Fahrzeug weit vor oder an der Fotoline stand.

Das Messgerät funktioniert wie folgt:

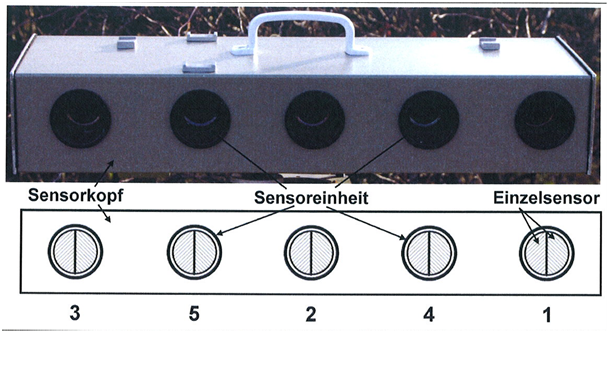

Das Messgerät ES 3.0 (Einseitensensor) ist ein mobiler, rechnergesteuerter Einseitensensor. Die Messung der Geschwindigkeit des betroffenen Fahrzeugs erfolgt nach dem Prinzip der Weg-Zeit-Messung. Das Gerät verfügt im Sensorkopf über fünf optische Helligkeitssensoren (siehe Abbildung), die mit ihren einzelnen Einseitensensoren einen bestimmten Hintergrundausschnitt überwachen. Durchfährt ein PKW diesen Bereich, wird durch die Helligkeitsdifferenz der einzelnen Sensoren die Geschwindigkeit errechnet. Gleichzeitig wird noch der Seitenabstand des jeweiligen Fahrzeugs ermittelt. Bei einem geräteinternen Abgleich wird die Plausibilität des gemessenen Geschwindigkeitswerts überprüft.

Überschreitet ein PKW den im Voraus bestimmten Geschwindigkeitswert, wird vom Messgerät aus ein Signal an eine vom Messgerät räumlich getrennte Einrichtung gesendet. Es erfolgt sodann eine digitale Fotoauslösung, wenn sich das Fahrzeug drei Meter hinter dem mittleren Sensor, der als Messlinie fungiert, befindet; es wird in diesem Moment geblitzt. Die Stelle bzw. Linie, an der das gemessene Fahrzeug abgebildet wird, wird als sog. Fotolinie bezeichnet. Gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers müssen vor Beginn der Messungen Testfotos angefertigt werden, auf denen die Fotolinie dokumentiert wird. Für die richtige Dokumentation der Fotolinie muss diese visualisiert werden. Dies erfolgt beispielsweise durch eine Farblinie, Reflexfolie, einen Kreidestrich oder in häufigen Fällen durch einen Leitkegel.

Die für die Messung zuständigen Polizeibeamten müssen den Abstand zwischen Sensorkopf und Fahrbahnrand sowie die Fahrspurbreite protokollieren. Zudem ist eine aktuelle Softwareversion des Gerätes zu verwenden. Durch entsprechende Dokumente ist zudem zu belegen, dass das Gerät geeicht ist und die zuständigen Polizeibeamten in der Bedienung des Geräts geschult sind.

Schließlich sind die Messdaten und Beweisfotos mit einer bestimmten Signierung und Verschlüsselung zu speichern. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass die Messfotos von einer bestimmten Messanlage stammen und nicht nachträglich verändert oder manipuliert worden sind. Ob die Messdaten gesichert sind und damit die Echtheit gewahrt ist, kann nur durch Einsicht in die Messdaten ermittelt werden.

Fehlerquellen

- Wird die Kameraposition während der Messzeit verändert, müssen die messenden Polizeibeamten auch die Fotolinie erneut dokumentieren. Erfolgt dies nicht, ist auch die Plausibilität der Geschwindigkeitsmessung nicht mehr gewährleistet. Hier müssen die Angaben im Messprotokoll mit denen auf dem Dokumentarfoto verglichen werden (siehe Abbildung 2)

- Häufige Fehler ergeben sich auch beim Verwenden des Leitkegels, wenn dieser überhaupt nicht oder fehlerhaft zum Gerät aufgestellt wird. In einem solchen Fall sind die Beweisfotos nicht länger aussagekräftig, da die Abbildeposition des Fahrzeugs verfälscht sein und der festgestellte Messwert nicht mehr sicher dem aufgenommenen Fahrzeug zugeordnet werden kann. Auch hier sind die Angaben im Messprotokoll mit denen auf dem Dokumentarfoto zu vergleichen. Das Gleiche gilt für die Überprüfung des Seitenabstandes Geräts zum Fahrbahnrand.

- Neben den Eichscheinen sind auch die Schulungsnachweise der Polizeibeamten für das spezifisch bei der Messung verwendete Gerät ist genau zu überprüfen.

Sie wurden auf der Autobahn BAB 9 geblitzt? Unsere Verkehrsrechtsexperten schauen sich Ihre Messung vorab an und besprechen mit Ihnen die Erfolgsaussichten sowie das weitere Vorgehen. Anhand der Ihnen von der Bußgeldbehörde Gransee / Brandenburg zur Verfügung gestellten Online – Einsicht kann eine erste Einschätzung vorgenommen werden.

Mehr Informationen erhalten Sie auch auf: www.geblitzt-auf-der-autobahn.de dem Service der Verkehrsanwälte

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.